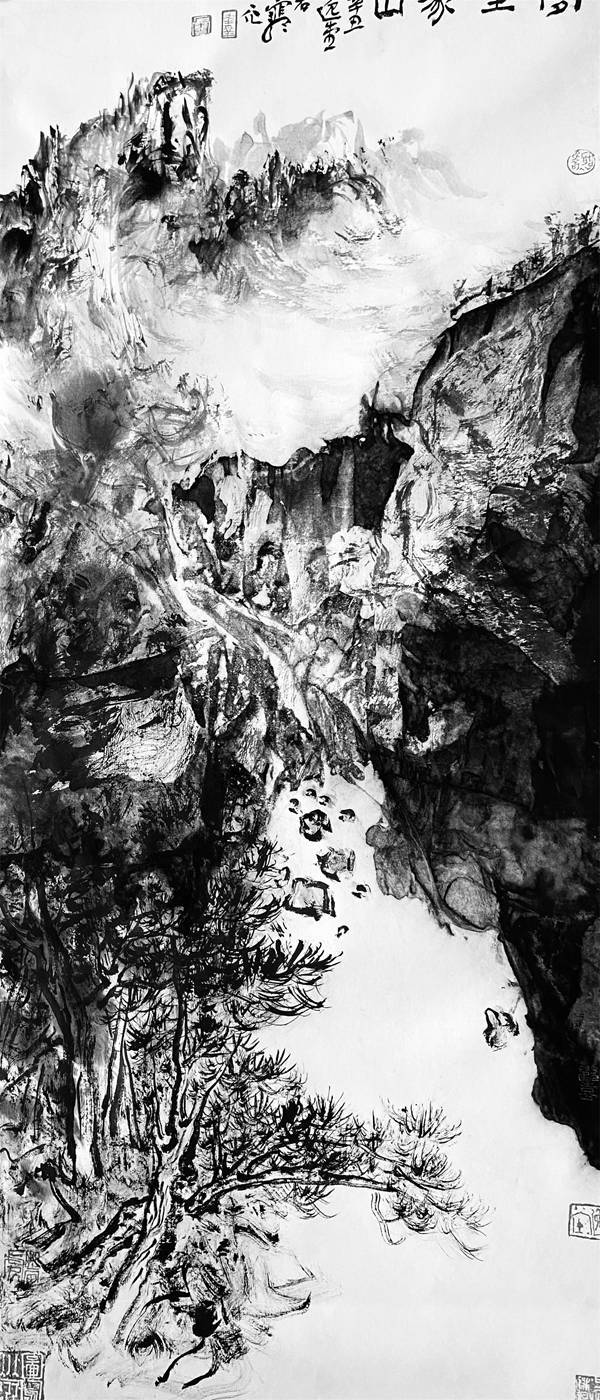

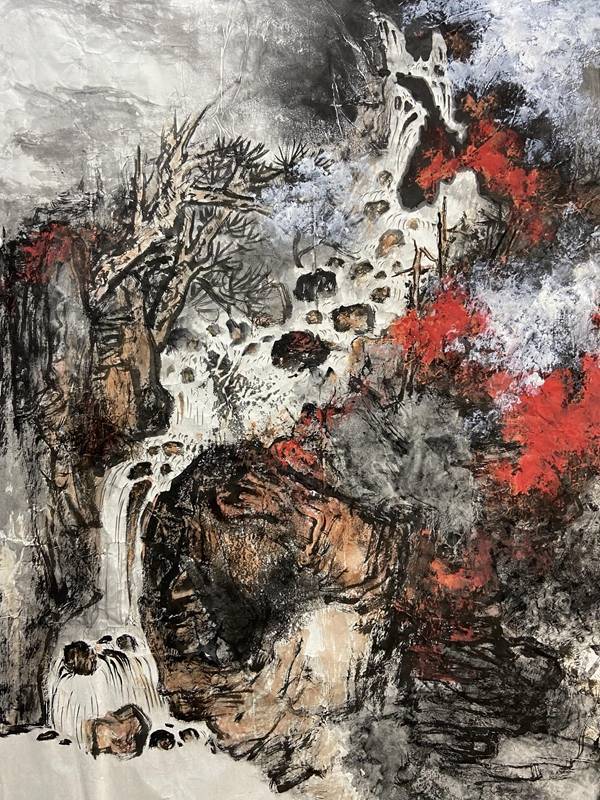

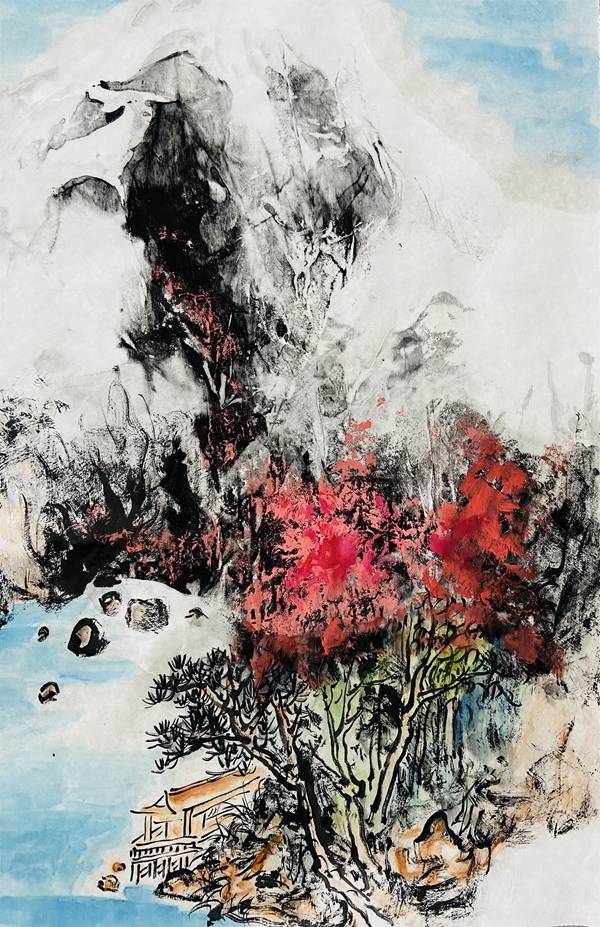

由中共萊西市委宣傳部主辦,崔子范美術館承辦,青島市收藏家協會、青島萊創科技有限公司、琴島作家書畫院、東營市豐泰建筑工程有限公司、青島豪邦大酒店有限公司共同協辦的“境由心造——石寒中國畫展”將于2022年9月30日——10月7日在崔子范美術館展出。 這次展覽共展出石寒近年來創作的中國畫新作二百余幅,內容豐富、題材廣泛,既有名山大川的寫生作品,又有潑墨、潑彩系列《夢里家山》作品,同時首次推出新近創作的指畫精品。石寒作品充分體現了他一貫主張的美學思想,即以國學為文脈、以筆墨為語系、以寫意為精神、以境界為靈魂。  石寒,本名鄧石寒,又名鄧石、石翰、逸堂。1967年生于江蘇金壇,現居青島。1994年河南大學書法大專畢業,先后就讀于中國美術學院、中國國家畫院、北京大學哲學系乾元國學室。主要從事中國書畫創作和理論研究,兼治詩詞、儒學。《黨建》《中國文化報》《文藝報》《文學報》《美術報》《美術之友》《美術大觀》《美術大鑒》《美術觀察》《東方書畫》《藝術名流》《國畫家》《藝術與科學》《中國國家畫廊》《中國書畫》《大觀·收藏》《收藏天下》《藝術市場》等百余家刊物媒體作過專題介紹。先后在王雪濤紀念館、煙臺美術館、劉海粟美術館、一葉美術館、青島市文化館、崔子范美術館、威海美術館等美術機構舉辦個人書畫展,已發表學術論文近百余篇及詩詞作品。石寒現系中國美術家協會會員,山東省民盟書畫院常務理事,中國山水畫創作院山東分院副院長。 主要出版專著: 《石寒畫集》《石寒詩畫》《硯邊墨屑·石寒詩文繪畫集》《名家名畫·石寒寫意山水畫》《當代名家寫意山水畫庫·石寒卷》《山水境象·石寒卷》《煙云之興·石寒詩書畫選》《中國當代畫壇著名畫家精品薈萃·石寒山水寫生集》《丹青典藏·石寒專輯》《當代中國畫研究系列·石寒卷》《山海居詩畫》《卓越之路·石寒書畫篆刻集》《2014神居胸臆·石寒書畫篆刻》《吟風聽雨·石寒畫展》、國學專著《論語心解》。 個人藝術主張: 以國學為文脈,以筆墨為語系,以寫意為精神,以境界為靈魂。 名家評述摘錄: 石寒的畫作,可覺出一種深邃而厚重的蒼潤感。整體讀結構――從構圖、設色到黑白灰面積、形狀及色度的協調配比,都能奪人心魄。這里我感受到的,還不僅僅是視覺上的美感,還在于它所造成的畫境和情勢:一種精神上的提升和煥發力。面對他的作品時,我們可以閱讀他的心,感受到一種情感上的撞擊力,受到一種激勵,使自己的心亦活躍起來。其作品,是有個性的,少有偽飾,起碼,因為它的純真,使你在精神上獲得某些快感。 我以為一個真正的藝術家除了要堅持不懈地修身養性,勇于創造之外,還要多讀些書,而且,要盡可能地沉潛到民族文化和人類傳統文化的深層中去,要悟出規律性的東西來,而不是僅取皮毛、不取其核其質。石寒年紀尚輕,卻已在這些方面作出了實實在在的努力,他的方向對頭,所以他的畫作才能于美質中透出一種精神性。 ―――摘自劉玉山《石寒中國畫展前言》 (劉玉山,國家藝教委委員,曾任人民美術出版社總編,北京榮寶齋董事長) 宗炳在《畫山水序》中說:“圣人含道映物,賢者澄懷味像。”這話現在已經變成了俗套,同時也使我們忽略了他所說的“山水”、“圣人”、“賢者”之間的神圣性。 中國哲學里的“道”、“氣”、“心”、“性”等等,同樣是中國藝術最為重要與最為核心的觀念,而中國藝術所面對的,也是如何在宇宙人生之間,如何窮理盡性。 在我看來,石寒在畫界是一個“異數”,所以說他是“異數”,是因為他除了創作之外,將更多的精力用在閱讀中國傳統經典—尤其是儒家經典—方面。 在中國傳統思想家那里,無論是儒家還是道家都相信,自我修養是藝術創造活動的基礎,在此意義上,藝術就不僅是一種技術,而是吾人最為深沉的生命境界之展現。儒家學者還強調,藝術來自人類和天地萬物共有的靈感之源,因而藝術家純粹的主體性的體現,取決于蕩滌心靈、保養道體。而且更重要的還在于,儒家學者告訴我們,當人的自我生命轉化完成之際,天與人的阻隔就會消失,人也因此參與了“贊天地之化育”的過程。王船山論詩說:“以追光躡影之筆,寫通天盡人之懷。”豈止是詩,畫亦如此! 因而我們看石寒的畫,其風格高古而質樸,煙云秀色,與天地生生之氣,自然湊泊,筆下幻出的奇思妙境,乃是人性中的莊嚴與天地生機相應和而來。 由此而言,他的造境是無可限量的。 ——劉墨《石寒畫序》 (劉墨,中國美術史碩士、文藝學博士、歷史學博士后。著名學者、書畫家) 石寒是一位好讀書、善思考的青年畫家,他對傳統哲學尤其是老莊學說的理解是徹透的。他又數十次赴名山大川寫生采風,因此,他自有獨到的山水畫觀。他的畫面飽滿而不膩塞、含蓄而不艱澀、單純而不淡薄。他不以一覽無余的刻畫為能事,他總是制造出一種神秘幽遠的氣氛。讀他的畫作,我們似乎感知到大自然內在的生命節律,我們仿佛能體會到山川血脈的奔涌與起伏,山水精神由此得到了淋漓盡致的彰顯。 ―――摘自黃養輝《美術報》“奪其神韻-石寒的山水畫藝術”一文 (黃養輝,已故南京大學教授、著名書畫家、美術教育家,曾任徐悲鴻秘書二十年) 石寒筆下的山水畫,氣勢開張,筆墨雄厚,意境迷離。所作無甜俗之感和小家子氣,畫風兼容雄渾與秀美。他崇尚自然,敏悟山水之氣,在創作中能博采眾長,熔鑄古今。他酷愛讀書,尤傾心于中國古典美學、哲學理論,從中汲取所需,豐厚了自己的創作底蘊。 ―――摘自鳳子上海《文學報》“藝術長廊-石寒作品欣賞”一文 (成莫愁,筆名鳳子,著名作家、文藝評論家) 我初讀石寒畫作,即被其內在美所震撼。細讀畫中混沌的深邃神韻和造化涌動的生命力,我忘記自己是在狹促的畫室中,只覺得置身蒼茫,呼噓云霧,清泉洗耳,飛瀑蕩胸,熙攘污濁之氣盡消,清雅浩然之氣令人心曠神怡。近年來,石寒在創作之余,還著力于美術理論研究,發表了大量的學術論文,由此可見他的修養和功力。在他的畫中,我既感到了傳統的深厚,又看到了生機勃勃的清新,他的畫是有源之水,在流向遠方時又有新流不斷注入。無源之水何以流長?相信石寒的藝術將來必能進入一個新的境界。 ―――摘自徐立忠“造化神韻-讀石寒畫作”一文 (徐立忠,著名畫家、雕塑家、藝術評論家) 藝術家石寒是一位定居于北方的南方畫家,他出生于歷史悠久、人文薈萃的江蘇金壇,而今定居青島。依山傍海的青島,有著嶗山之雄健,更有大海之廣博,這一切無不打動著石寒。山海之境讓石寒心潮澎湃,更讓他產生了為山河立傳的沖動。從江蘇到青島,從范揚工作室到龍瑞首屆課題班,再到北京大學哲學系國學班,石寒在求藝的道路上勤奮創作而不輟學習。在當下浮躁的社會環境和功利的藝術圈中,能夠靜心創作潛心繪畫的藝術家已經不算太多,而石寒不僅在繪畫上發自內心的勤勤懇懇,跟隨范揚、龍瑞二位大家學藝,更難能可貴的是他對自己內在文化修養的要求也十分之高。在不惑之年,他毅然求學北大,恭聽國學大師教誨。石寒就是這樣一位罕見的對自己要求極高而又十分勤奮的藝術家。 石寒居所的輾轉、多方游歷、多方求學,無不豐富、拓寬了他的心路,也為他的藝術創作增添了許多素材與靈感。觀石寒山水,撲面而來的是濃郁的文人氣息。在深邃而厚重的山石之下,我們可以清晰地看到他構圖的用心,從設色到墨色暈染、色調調配的控制力,即使只是畫面中的一筆,也透露著功力。他的這種飽滿卻不填塞、蒼潤而不艱澀、淋漓卻又張弛有度的山水,似乎讓觀者感受到了山河之奔流、風景之靈動。像他這般可以將山水精神彰顯于筆端的藝術家,是比較難得的。我想,這一方面要歸功于他的筆耕不輟,另一方面則與他個人的內在修養密不可分。對于從事傳統水墨畫創作的藝術家而言,實現繪畫由技向藝層面的進階,無疑需要畫家對于藝術更深層次的感悟力,以及對中國水墨精神的深刻理解,這種理解要求藝術家深深浸染于中國傳統文化之中,以文人情懷來構筑胸中山水,以詩人之性情來書寫筆端風光。想要達到這樣的境界,要求藝術家必須修身、養德、悟道。石寒,就堅定地走在這樣一條道路上。他畫作中蒼勁的筆墨、涌動的氣勢、枯濕濃淡滲透出的自然變化,無不透露著藝術家真誠的性靈和寬廣的胸魄及深厚的藝術功底。我想,對于一名藝術家而言,沒有什么是比這樣的一顆虔誠勤奮之心更可貴的了。在傳統水墨領域,想要有所開創、有所突破是一條艱難之路。石寒走在這條道路上注定還會有很多的困惑和坎坷,但我相信,他的修養和堅毅,虔誠與努力,會將他引向一條歷久彌香的藝術之路。 ―――摘自常朝暉在《藝術市場》提名展的評論一文 (常朝暉,著名畫家,山東省畫院青年畫院院長) 古人師造化,今人重寫生,行為則一,而實質不同。師造化,哲學也;重寫生,途徑也。石寒研中國哲學,故知國畫乃國人哲學觀念之表現,非造型之謂,更非機械再現之謂也。 詩中畫,意象也;畫中詩,意境也。今人畫重形不重意,遑論境乎?非工于詩復工于書者不能也。石寒研詩攻書且勤于師造化,其造境不可限也。 ―――摘自劉墨《跋石寒山水寫生》 (劉墨,中國美術史碩士、文藝學博士、歷史學博士后。著名學者、書畫家) 石寒的水墨山水追求的是“有意味的形式”,并非如“照相”般的所謂“超寫實”的寫實,翻閱他的野外水墨寫生畫冊,他關注的是山水的“范式”,是山巒的肌理,是流水的叮咚,是樹木花草的氣息。他的寫生不同于那些肩背照相機的采風畫家――只是描摹眼中的真實,繼而再將風景移入創作中。而石寒所追求的是“得意可忘形”,表現出超越自然風景的“觀念”中的風景。我以為,這才是理解了中國畫傳統寫意的真諦。石寒所精心營造的是“意境”而非“風景”。意境是山水畫的靈魂,李可染的話道出了山水畫的真諦,在畫面上構筑內心的精神世界是石寒的追求。 近年來,石寒的筆墨追求也漸漸從純凈清麗到蒼勁厚重,畫面上呈現的是殘墨禿筆揮灑的“粗頭亂服”。讀他的山水畫,讀到的是一層層的“漬墨”,有淡至深再到厚,在這“粗服亂頭”里蘊含的卻是真誠的性靈。在意境的營造上,他注重畫面的氣勢和蘊涵,他表現磅礴山水的形勝的同時,也著意于靈性的張揚,從而體現出動人心魄的精神境界。 ―――摘自薛原《科技與藝術》“心攬千峰師造化”一文 (薛原,著名作家、文藝評論家) 石寒以內化的傳統話語,表達了一個雄渾壯美而又俊挺的筆墨境界,他的作品意境雋永、深邃,為我們營造了一個渾厚蒼重而又秀美文氣的藝術世界。畫作墨氣氤氳,氛圍玄秘,既內斂由外放,追求整體感與空白的對比和映襯。淡化色彩,以水墨和線條作為造型的元素,用筆俊逸而不失蒼秀,畫面虛實相生,知白守黑,素樸而又蘊含禪理道趣,機杼自出。 石寒以其良好的學養和對傳統藝術的生發與重訴,以及他對藝術本體的縱深探索,使他的作品境界高遠、氣象博大。我想,他對傳統繪畫精神的復歸和重讀,是中國傳統文化為個體完成可提供無限可能的再一次明證,也是對本土文化悲觀論的再一次無聲回擊。 ―――摘自蕭聯強《美術大鑒》“回眸與正讀”一文 (蕭聯強,《美術大鑒》編輯) 我們仔細閱讀石寒的作品,對其藝術作了梳理。他的作品,無論山水還是花鳥還是人物,以情驅筆,以意寫形,意味深邃,文心斐然。立意布局深得傳統精髓,虛實相生,氣韻生動。他用書法作畫,以墨求氣,以線求骨,以點求韻,用墨注重濃淡干濕,用筆講究輕重緩急,富有韻律美、節奏美。 他的作品主要特點,一是用詩意造境。由自然之景升華為詩的意境,流露出感人的文思美蘊。二是以筆墨寫形。沒有雕琢痕跡,草草幾筆便將物象之“形”傳神地“寫”了出來。作品輕松、靈動全賴于此,細心者可窺其奧妙。他的作品有著豐富的文化內涵,靜靜品讀,會被其透出的自然無為、淡泊名利的老莊思想所吸引,進入“物我兩忘”、“天人合一”的境界,這就是其魅力所在。 石寒博學洞達,才氣縱橫,于畫之外涉獵書法、篆刻、詩詞以及藝術評論諸多領域,憑籍深厚的文化學養,我們相信,石寒定能達到他所企求的藝術高峰。 ―――摘自謝林《丹青典藏》長夏篇《石寒作品集》序言 (謝林,藝術評論家,《丹青典藏》編輯) 讀石寒的山水畫,給我第一感覺是他有著意在筆先、得心應手的筆墨線條。不論是畫山,還是寫水,都似在作書一樣,有流動感、飄逸感,物象隨著他流走的線條而生,形成生動活潑之象,表現出千姿百態的畫面,一無滯疑之跡,這成為他山水畫的一大特色。 繁中見逸,悠然自得,是石寒山水畫的又一個特點。在他的畫中,沒有寥寥數筆之作,而大多呈現的是滿構圖,但他善于運用空白,不給人以滿的感覺。他很擅長畫云,讓云成為畫中的流動之氣、生動之韻,能讓人展開審美創造的想象:心隨其飛云飄動、思隨其云濤翻滾,產生奇妙變幻之境。 讀石寒的山水畫,再一個特點就是他能不事雕琢、自出新意。他采用線條的枯濕濃淡滲透出自然變化,依托水墨,對物象進行刪繁提煉,使筆下的山水在用筆上產生極大的隨心性,使之成為了進行自我實現心中之象的載體,而不是故意刻畫、制作、裁剪。這正是其畫的可貴處,也是他的畫能讓人品味再三而百讀不厭的原委。 ―――摘自葉鵬飛《文藝報》“情動形言,自出高境—讀石寒的山水畫”一文 (葉鵬飛,劉海粟美術館館長,著名書畫家、藝術理論家、詩人) 水墨蒼勁,渾然天成。 ―――蔣緯國題詞 (蔣緯國,已故國民黨三軍大學校長、臺灣總統府資政) 一池麝墨香。 ―――王伯敏題詞 (王伯敏,已故著名美術史家) 丹青手妙形神備。 ―――孫軼青題詞 (孫軼青,原國家文物局局長) 筆蒼墨潤。 ―――孫其峰跋《石寒山水畫》 (孫其峰,著名書畫家) 惟堅韌者能遂其志。 ―――劉勃舒題詞 (劉勃舒,原中國畫研究院院長,中國美術家協會副主席) 多君學藝志堅強,書畫更兼篆刻長。 益友名師遍今古,前程浩瀚不尋常。 ―――吳青霞題詞 (吳青霞,著名書畫家) 外師造化,中得心源。 ―――徐慶平題詞 (徐慶平,徐悲鴻先生之子,徐悲鴻學院院長) 弘揚中華書法文化 ―――程思遠題詞 (程思遠,原全國人大委員會副委員長) 云煙飛動 ―――川合東皋題詞 (川合東皋,日本著名書法家、篆刻家) 作品欣賞           |

注:© 作品版權歸原作者所有未經允許,請勿用于商業!

聲明:轉載或其他業務合作請聯系站長