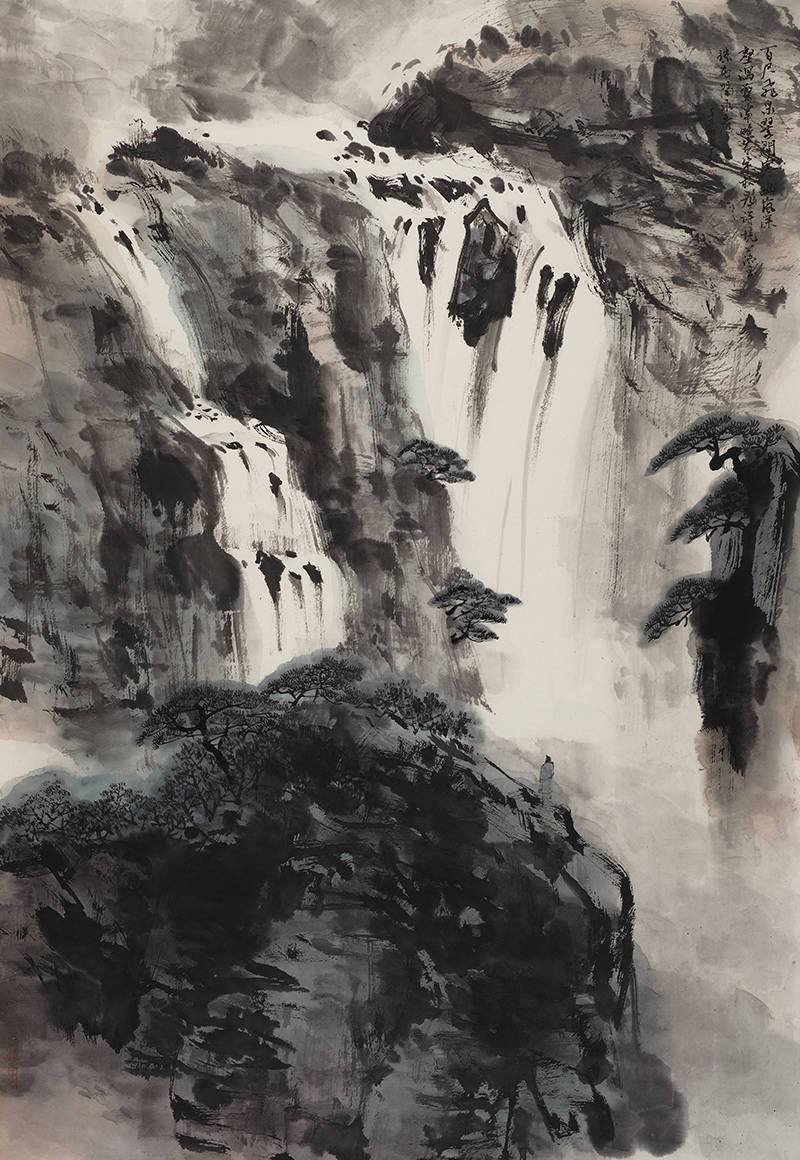

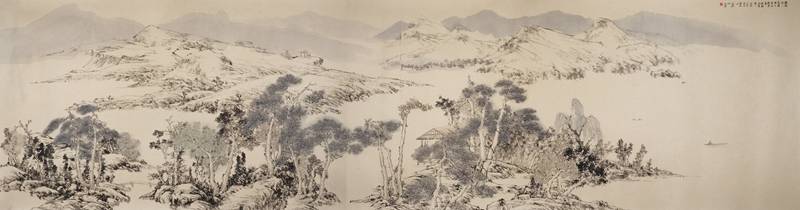

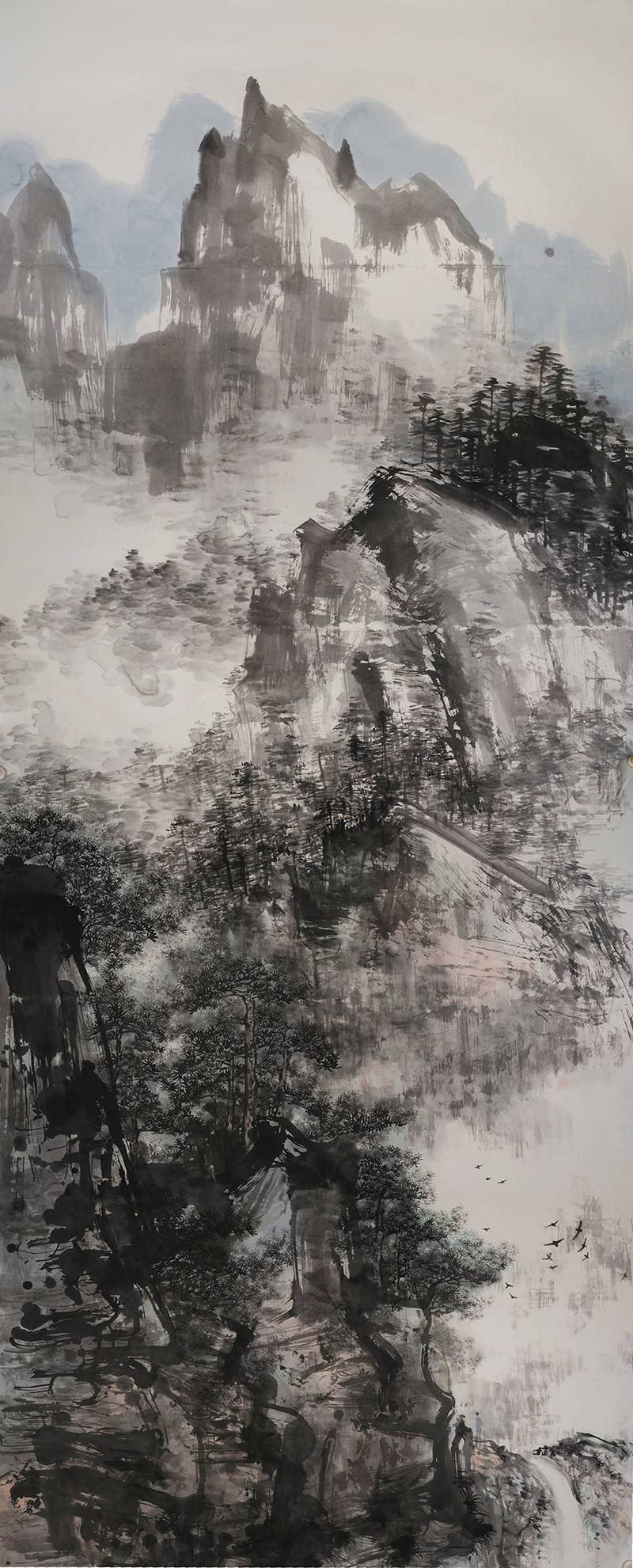

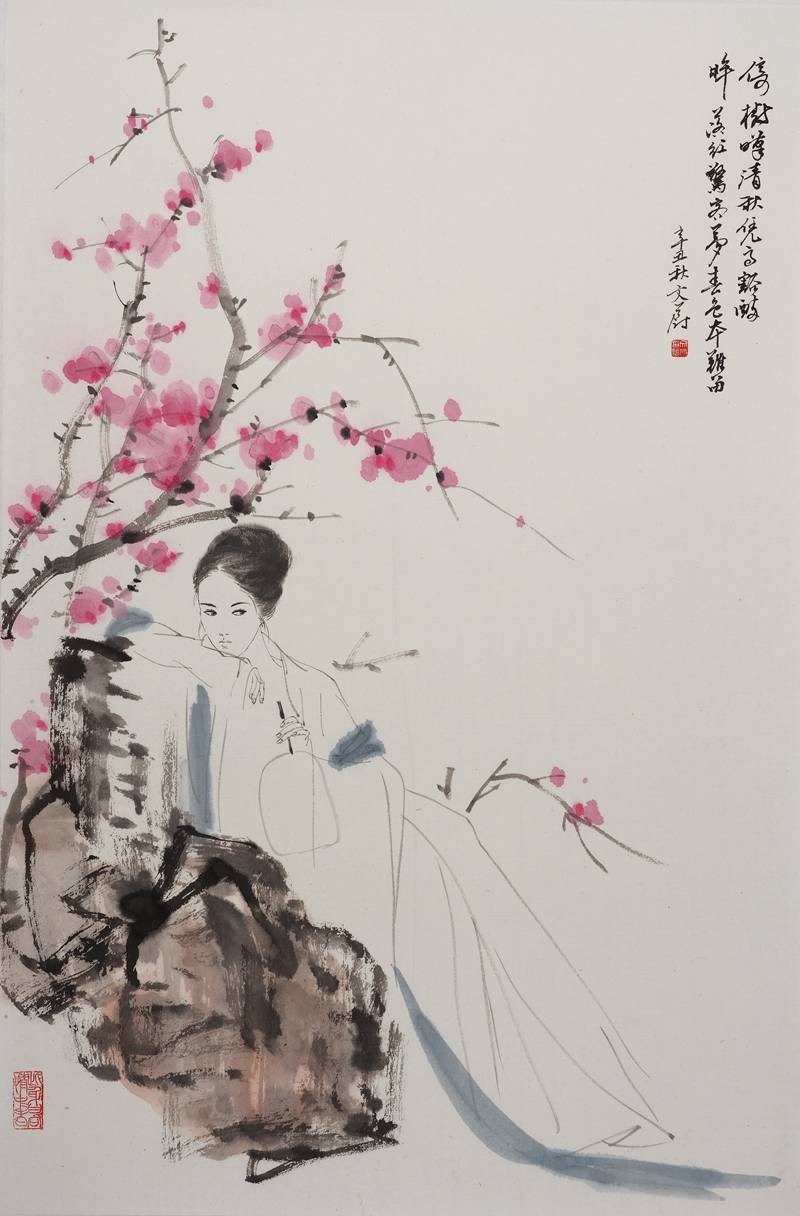

5月22日,“好古樂道——文蔚書畫藝術展”于在富春江畔的富春山居度假村盛大開幕。由故宮學院中國畫研究院主辦,富春山居度假村承辦的此次畫展,是畫家文蔚繼“文心蔚然”、“承平致遠”兩大系列藝術展之后,在2022年新近推出的個人藝術大展。本次展覽共呈現近百幅文蔚創(chuàng)作的書畫藝術精品,其中既有最能展現她不凡氣度和創(chuàng)作實力的巨幅山水,又有富于現代氣息、抒發(fā)女性情懷的仕女畫作,還有能夠體現其深厚才學和傳統(tǒng)藝術功底的書法佳作,可謂墨彩萬般,美不勝收。  文蔚現為故宮學院中國畫研究院秘書長,南開大學、天津大學兼職教授。經由多年耕耘,她在秉承中國畫傳統(tǒng)的基礎上銳意突破,以深厚的國學修養(yǎng),高度的藝術敏感,找尋到了專屬自己的為藝之道,并在寫意山水、仕女和書法等方面均取得了較高造詣。著名國學大師饒宗頤先生在欣賞文蔚書畫創(chuàng)作之后,曾特書“好古樂道”四字,以之為對文蔚為藝之道的評定與贊許。  好古敏求修文心 文蔚為藝,由“古”入手,從早期恬淡無欲、以水墨勾描的古典仕女,到如今充滿時代人文氣息、設色清麗的洵美佳人;從描繪工細的小景山水,到水墨淋漓的大寫意巨幅,皆顯示出她對中國傳統(tǒng)文化的深入理解,對傳統(tǒng)書畫筆墨技法、審美格調、文化意境的純熟把握。而這些,無一離不開她數十年如一日般對“古”的喜好與深研,以及由此而形成的文心慧性。  文蔚與書畫藝術的結緣,來自其家族對詩書禮樂的傳承。早在孩童時期,文蔚便在父親的教誨下,誦讀經典,執(zhí)筆丹青。或許是強大的文化基因使然,年幼的她在面對艱澀難懂的古文和日復一日的臨摹勾寫時,沒有表現出絲毫的厭倦,反而投入了極大的熱情與耐心。從那時開始,性格恬淡的文蔚便過上了詩畫相伴的生活,蘊集中華文化精髓的詩詞歌賦、經世文章、先賢畫跡也在不斷的研習和體悟下融入心中,成為她不可磨滅的文化底色。文蔚的老師、著名畫家崔如琢先生曾在文章中寫道:“在我的學生里,乃至當今畫壇,沒有人能像文蔚那樣深入中國傳統(tǒng)文化,甚至能夠通篇背誦《道德經》、《千字文》、《書譜》這樣的文化典籍。” 在國學的滋養(yǎng)下,本就性格簡靜的文蔚擁有了淡定從容、清雅素樸的文人氣質和能夠體悟萬方、感念至真至性的審美能力。這讓她的畫作既具有格調高蹈的文人氣息,也能緊跟時代抒寫當下的風物人情,并在這之中,展現她心靈世界的自由與力量。  筆墨載道任天然 幾十年的好古敏求,讓文蔚深諳中華文脈正源和中國書畫傳統(tǒng),將之投于藝術創(chuàng)作,遂而得償隨心所欲之樂道之感。  文蔚為藝,極擅取用國學經典中的智慧。比如《道德經》中,“反者道之動,弱者道之用,天下萬物生于有,有生于無。”的觀點,便被她運用在藝術創(chuàng)作中。在她看來,要想在藝術上“有所為”,需要首先做到“無為”,這里的“無為”并非是不作為,而是以退為進,盡量將那股柔和的力量凝聚心間,要能夠先“收回來”,再“打出去”。  《寫遍青山萬木春》 欣賞文蔚之畫,這股“柔和的力量”可謂無處不在,她的山水創(chuàng)作看似濃郁潤澤,卻通過高遠宏闊的構圖,濃淡交融的墨色,給人以偉岸永恒的正氣之感。她筆下的仕女亦是如此,雖面貌姣好,身形柔美,卻經由清澈堅定的目光,富于生命律動的姿態(tài),將女性內在的精神力量抒發(fā)得淋漓盡致。  《百尺飛泉翠澗寒》 在文蔚看來,中國畫的文化價值和審美價值與中國傳統(tǒng)文化一脈相承,其一切技法的形成和運用皆以中國古典哲學中的“道”為內在依據。中國傳統(tǒng)畫論即有“畫道直通宇宙自然之道”的論述。因此,作為中國畫創(chuàng)作者必須在深入傳統(tǒng)經典的基礎上,將哲學之“道”化用為畫中之道。惟其如此,方可讓中國畫具有永恒的生命力。  《層巒千峰翠》 眾所周知,中國文化雜糅了儒、釋、道三家思想,因此,關于“道”的概念也有著各自不同的解讀。比如,道家的老子認為,“道”的最高境界是自然,是為“道法自然”。與之相合,進行中國畫創(chuàng)作需要強調“當法自然”、“心師造化”;儒家論“道”,以人道為重,孔子有言“志于道,據于德,依于仁,游于藝”,由此討論藝術創(chuàng)作,則提出了教化說、中和說、文質說、養(yǎng)氣說、立身說等要求;佛家禪宗說“道”,認為“道須通流,何以卻滯?心不住法,道即通流。(《六祖壇經》)”,意思是“道”就是得道、得法,或者說是覺悟,要想得到“道”需要不執(zhí)著于法相,要“心不住法”。以這一思想作畫,強調繪畫者要超越物象和技法的束縛,追求深層次的意境,也就是佛家所言的“禪境”,是為“畫中無禪,惟畫通禪。”  《玉山堆雪凌朔風》 考量文蔚的為藝之道,可謂將上述三家之思想融會貫通,已達筆墨載道,物我兩化的境界,體現出人格與生命水乳交融的藝術品質。  《新富春山居圖》 在文蔚看來,創(chuàng)作山水畫既可以“取法自然”,與天地山川進行交流,也能通過畫筆與先賢筆談心會、論道紙絹。在新近創(chuàng)作的《新富春山居圖》中,文蔚便與傳世名作《富春山居圖》的創(chuàng)作者、“元四家”之一的黃公望進行了一場跨越時空的交流。在此作中,文蔚一方面取法黃公望原作的構圖布景、筆法施墨,創(chuàng)作了一幅與《富春山居圖》具有同樣文化意境的畫作。一方面,又通過自己的理解,賦予了“富春山居”新的審美視角和文化內涵。比如,她一改黃公望《富春山居圖》中樹木的蕭散孤峭,在《新富春山居圖》畫中的江岸上依次描繪了數十顆枝葉繁茂、正值盛期的樹木,以前景濃淡交融,濕潤蔥郁的墨色,與遠景青黛色的遠山相互呼應,并與中景長披麻皴描繪的通透山巒,形成了一定的視覺對比。這樣構圖與筆墨設計,既有效延申了觀者的視覺空間,又將陰陽互存互生的道家哲學觀念融入畫中。當為以畫論道,深得中華文化之真味。  《峭壁層崖翠色寒》 在新作《峭壁層崖翠色寒》中,文蔚描繪了一幅壯闊的山川景觀。畫中近景濃墨施染的危崖與中景淡墨繪就的堂堂的大山奇正相合,以具有客觀永恒之感的天地之境,給予觀者正氣浩蕩的審美感受。此畫作的構圖,既有取用北宋山水的印記,又有文蔚寫生蜀地名山的影像,將師法自然與師法傳統(tǒng)進行了恰當的融合。同時,畫中筆墨從容不迫,多有一氣呵成之感,可見文蔚在創(chuàng)作時已然成竹在胸,心無所滯,進入了藝術創(chuàng)作時的絕佳狀態(tài)。  《九萬里風鵬正舉》 文蔚擅畫巨幅大寫意山水,這在女性畫家中極為少見。繼去年引起畫壇矚目的《守得云開見月明》之后,文蔚近期又創(chuàng)作了巨幅畫作《九萬里風鵬正舉》,此作取用李清照之詞意,在縱幅畫卷上以更為恣肆的筆墨,描繪了風動林間、氣蕩山巔的豪放之景,在不拘于中國畫筆墨成法的基礎上,將自然之景進行了藝術升華,從而提升了畫作的藝術表現力。繪制巨幅山水,非有大胸襟者不可達成。欣賞這幅《九萬里風鵬正舉》足可見文蔚內心氣象之宏闊,亦足見她對中華文脈正源和中國畫傳統(tǒng)的深入理解與完美抒寫。  《紅柿滿枝》 與描繪自然天地之景,一任性情的寫意山水不同,文蔚在仕女畫中將藝術視角轉向了世間人情,通過對不同姿態(tài)女子的描繪,展現了自己對生命的體驗與贊美。在新作《紅柿滿枝》中,一位衣著素雅的女子在累累紅柿下持書而立,她眉目含笑,神情輕松,似在感受秋實之樂,又像在為心中默念的佳句暗自欣喜。美好的畫面,讓觀者一見傾心,二見留情。在此作中,文蔚一方面通過女子的俏麗身姿和自如神態(tài),展現了當代女性的自信自立。另一方面,又通過對女子表情的準確把握,將美好女性的知書守禮、性情天然,詮釋得恰到好處。  《中秋近》 一端是磅礴的大寫意山水畫,一端是細膩入微的仕女畫,游走于中國畫兩端的文蔚已在自己藝術天地創(chuàng)制了專屬個人的藝術語言和創(chuàng)作觀念。與此同時,好古樂道的文蔚也以她對中國傳統(tǒng)文化的理解,在中國畫傳承與創(chuàng)新的命題上給出了自己的答案,賦予了當代中國畫創(chuàng)作新的生命與活力,而她也由此成為倍受畫壇期許、承載中國畫未來的當代名家之一。  《倚樹嘆清秋》  《南窗獨倚》 |

注:© 作品版權歸原作者所有未經允許,請勿用于商業(yè)!

聲明:轉載或其他業(yè)務合作請聯系站長